本学「地域連携センター」が開講している「地域未来学」に本学科の教員が登壇します。オンラインでの開放型講座となりますので、是非ご参加ください。皆様のお申込みをお待ちしております。

12月1日(水)

【講座27】15:30~16:30

「復興大学発の橋梁点検支援装置とコンクリートの引張強度の探求」

小出 英夫 教授(工学部 都市マネジメント学科)

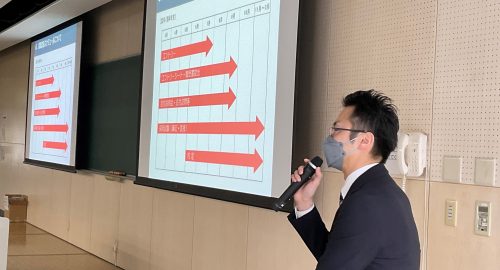

復興大学「技術課題支援対象プロジェクト」により、2012年、「橋梁点検支援装置」の開発はスタート。そして、「診(み)れるんです」が完成し、2019年、国土交通省「点検支援技術性能カタログ(案)」に掲載されるに至りました。本装置の説明、及びコンクリートの長寿命化に関わる引張強度の試験方法に関して説明致します。

12月1日(水)

【講座28】16:45~17:45

「水による災害を減らすための種を蒔きませんか?」

菅原 景一 講師(工学部 都市マネジメント学科)

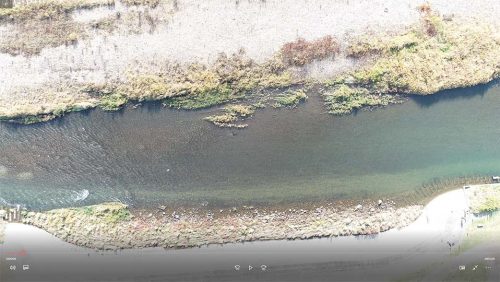

水に関する災害はなぜ起こるのか?”を出発点にして、近代的科学技術による災害の回避の考え方と方法、その限界について説明します。最後に”今後どのようにして水災害による被害を低減、回避していくことができるだろうか?”について考える”種”を蒔きたいと思います。

◆受講料:無料、ただし要事前申込み(11/29まで)

◆申込みはこちらから:https://www.rc-center.tohtech.ac.jp/mirai/lecture/chiikimiraigaku.html