東北工業大学名誉教授 盛合禧夫 先生(本学科 旧教員)におかれましては、令和6年9月4日(水)にご逝去されました(享年92歳)。 ここに生前に賜りましたご厚誼に深く感謝するとともに、ご冥福をお祈り申し上げます。

学科長 菊池 輝

東北工業大学 工学部 都市工学課程 ウェブサイト~新サイト移行準備中~

東北工業大学名誉教授 盛合禧夫 先生(本学科 旧教員)におかれましては、令和6年9月4日(水)にご逝去されました(享年92歳)。 ここに生前に賜りましたご厚誼に深く感謝するとともに、ご冥福をお祈り申し上げます。

学科長 菊池 輝

以前にもお知らせした土木技術者が主人公となっているテレビドラマ「Believe-君にかける橋-」。すでに2話が放映されました。土木技術者の奮闘が描かれることを期待していたのですが、現時点でこの先の展開が全く分かりませんね(もっとも分かってしまったらテレビドラマにはならないでしょうが)。

と言うものの、所々で土木技術者らしさが描かれているところもあり、興味深く見ています。第2話では主人公のキムタクが妻役の天海祐希に、アーチ橋を眺めながら、その橋の素晴らしさ(美しさ)を熱く語るシーンがあったり、「何もなかった空に大きな橋脚が立ち上がってくのが見てえなぁ」というセリフがあったり。

そうなんですよねえ、おそらく、大学で土木工学を勉強しようとする人の多くは、橋づくりへの憧れが出発点になっていると思います。私が学生時代、大学の講義の一環で、明石海峡大橋の建設現場を見学する機会がありました。(当時)世界一というそのスケールも勿論ですが、その建設に携わる人たちの「思い」に大きな感動を覚えました。そのときのお話は、今でも大学1年生向けの講義や、高校生への出前講義等でも紹介するほどです。第3話以降も、土木技術者が感じられるようなシーンやセリフが出てくることを期待しています。

このドラマに対しては否定的な感想もあるようですが、これはテレビドラマであり、ドキュメンタリー番組ではありませんので、それを踏まえて見ましょう。

(学科長 菊池)

4月25日(木)より「Believe-君にかける橋-」というテレビドラマが始まります。土木技術者がドラマの主人公になることはめったにないことなので必見です!

https://www.tv-asahi.co.jp/believe/

学科長 菊池

4月9日の大学院生オリエンテーション終了後、大学院生が専攻長と直接「未来のエスキース」を語り合う車座(第1回)が開催されました。専攻長が学生時代は何を考えて過ごしていたのか、都市マネジメント学科や土木工学専攻の将来はどうあるべきか、など、気軽に自由に語り合いました。今後は学部生も対象に開催が予定されています。

令和5年度「みやぎ高校生サイクルサミット2023」が、東北工業大学八木山キャンパスにて、8月3日に開催されました。この企画は「みやぎ高校生自転車利用マナーアップ活動」の一環として毎年開催されており、今年は「高校生のクリエイティブな発想で、安全な社会をつくろう」をテーマに、宮城県内の高校生がグループワークを通して、ヘルメットの着用促進と自転車事故防止に向けた啓発メッセージを提案しました。

この企画は、安全安心モビリティ研究所(所長:都市マネジメント学科 菊池教授)のメンバーである小川和久教授が企画・運営にかかわっており、安全安心モビリティ研究所もイベント運営を支援いたしました。

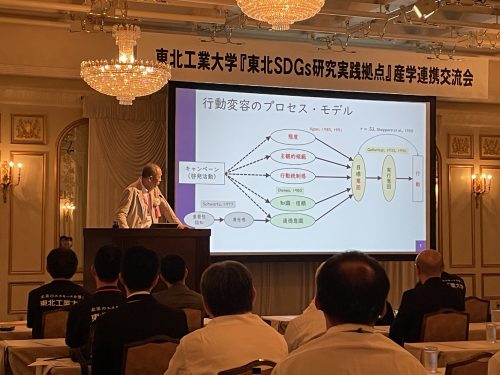

東北工業大学『東北SDGs研究実践拠点』産学連携交流会が8月2日に江陽グランドホテルにて開催されました。都市マネジメント学科からは須藤教授(インフラストラクチャーメンテナンス研究所)、菊池教授・小野講師(安全安心モビリティ研究所)が参加し、菊池教授はシーズ発表として「態度変容研究に基づくコミュニケーションツールの開発」の講演を行いました。第2部の産学交流会では、学外からの出席者と産学連携に向けた交流を図りました。

宮城県古川高等学校で開催された防災講演会にて、菊池教授が講師を務めました。1年生と2年生を対象(約470名)に「なぜ人は逃げ遅れるのか」という題目で講演が行われました。東日本大震災をはじめとする様々な事例や心理学の研究事例も踏まえて、今後の災害にどう備えるべきか、という内容に、高校生も真剣に聴講していました。

菊池教授が日本技術士会東北本部 ITS研究委員会が主催するオンラインセミナーに講師として登壇します。セミナーの詳細はこちら:https://tohoku.gijutusi.net/?p=5479

12月23日(金)2年生授業 CE進路セミナー4で特別講話が開催されました。国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 所長 田中誠柳様より東北地方整備局の仕事、道路の歴史と役割を中心にご講話を頂きました。2年生は12月02日に箱堤交差点に建設中の橋梁を見学し、現場で最新のVR技術、MR技術を体験しましたので、現場での体験と今回の知識が上手く融合し、理解が深まったことと思います。

また、後半の質疑応答では「今までで一番楽しかった事業は何ですか」「TEC-FORCE (緊急災害対策派遣隊)は普段はどのような業務をしているのですか」といった質問や、「国土交通省が行なっている事業のことは今までよく理解していなかったが、今回の講話で深く知ることが出来てよかったです」などの感想が寄せられました。学生にとって大変実りある授業になったことが伺えます。この場をお借りして御礼申し上げます。

第61回山形県交通安全県民大会にて、菊池教授が記念講演の講師をつとめました。「社会心理学・認知心理学から考えるマナーアップ・キャンペーン」と題して、今後の超高齢社会に向けた交通安全キャンペーンのあり方について、心理学の理論・知見をいくつか取り上げながら、意図や行動を活性化させる方略について、研究事例を交えながら講演を行いました。