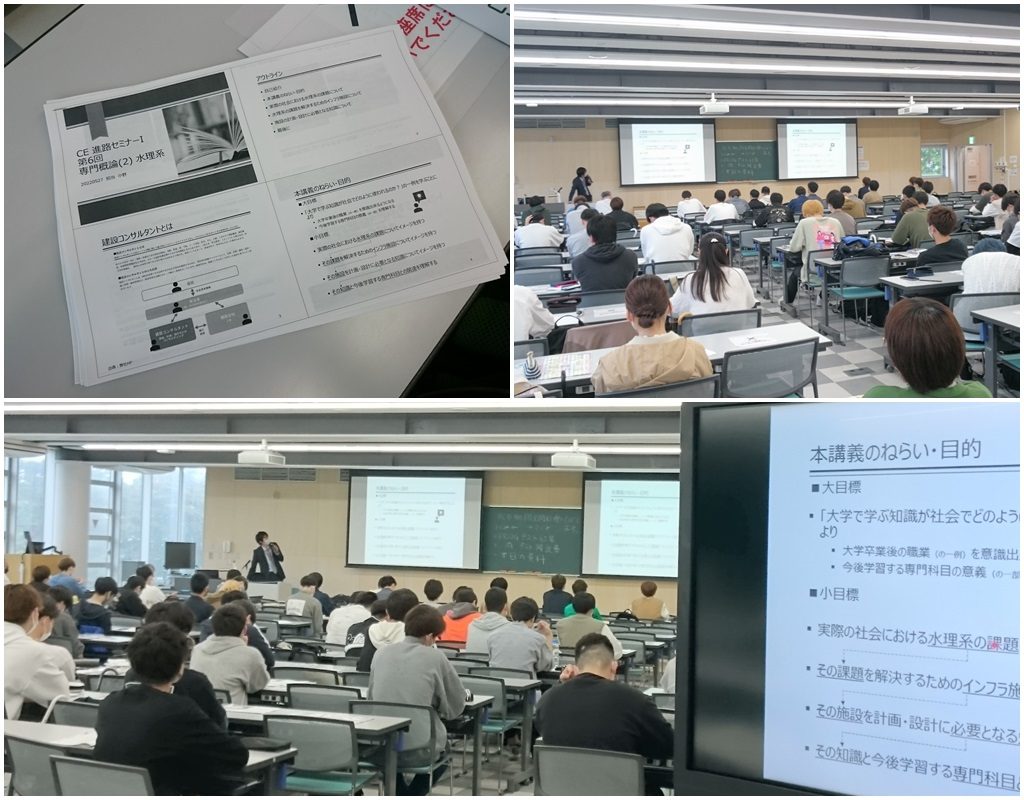

5月27日,1年生授業,CE進路セミナーⅠで専門概論(2)を実施しました.CE進路セミナーでは継続的なキャリア教育を実施しています.本日はゲストスピーカの先生をお招きして水理系の話題について講義して頂きました.

例年入学したての1年生向けに,本学科の教員の専門分野について目的や社会的意義など基礎的な解説をする専門概論を実施しています.私たち教員は学科の学問的基盤である土木工学に関する教育・研究を行っています.この専門概論では土木学会での分類におおよそならって(1)~(6)まで各分野担当の先生方が講義します.コンクリート,橋といったイメージしやすいところから,環境,衛生,観光や地域振興など,一般的には???といった私たちの学科が扱う幅広い対象やその内容について説明します.