高橋研究室では、海岸の防災・減災に関する研究や海岸利用に関する研究を行っております。海岸利用の代表的なものとして海水浴が挙げられますが、夏場の短期間に限られております。

一方、年間を通して海を利用したレジャ-スポーツの代表的なものの一つとして、サーフィンが挙げられます。しかし、海岸利用に関する研究はほとんど見当たりません。

当研究室では、海岸利用者(サーファ-を含む)の動向と波浪及び天候等に関する現地調査を実施し、海岸利用者の実態を把握し波浪や天候等との相関性等について検討を行っております。

東北工業大学 工学部 都市工学課程 ウェブサイト~新サイト移行準備中~

東北工業大学都市工学課程からのお知らせ

高橋研究室では、海岸の防災・減災に関する研究や海岸利用に関する研究を行っております。海岸利用の代表的なものとして海水浴が挙げられますが、夏場の短期間に限られております。

一方、年間を通して海を利用したレジャ-スポーツの代表的なものの一つとして、サーフィンが挙げられます。しかし、海岸利用に関する研究はほとんど見当たりません。

当研究室では、海岸利用者(サーファ-を含む)の動向と波浪及び天候等に関する現地調査を実施し、海岸利用者の実態を把握し波浪や天候等との相関性等について検討を行っております。

2年前期「CE進路セミナーⅢ」のウェルネス講話で、本学カウンセラーと保健師のコーディネートのもと、前半は仙台市精神保健福祉総合センターの大学生サークル「はあとケアサークルYELL」メンバー(仙台白百合女子大学2名)によるメンタルヘルスケア、後半は仙台市太白区保健福祉センター家庭健康課による生活習慣に関するご講演を賜りました。記して御礼申し上げます。

履修生にとっては自分たちの生活に直結する内容でしたので、皆、真剣に傾聴していました。今回の知識をこれからの学生生活にいかしていって欲しいと思います。

都市マネジメント学科の卒業生の約1割強が公務員になります。

ご存じのとおり、公務員になるためには採用試験を突破する必要があります。

都市マネジメント学科では、そんな学生さんを応援しています。

その① 専門試験対策講座

学科の各専門の教員が、公務員試験(専門科目)のキーになるポイントを解説します。

その② 集団討論対策

集団討論は練習をした人とそうでない人の差は明確です。

そこで、都市マネジメント学科では 株式会社アフターリクルーティングの池谷さんを講師にお招きして対策講座を実施しています。

その様子を下記に紹介します。

実際に模擬討論を行い、池谷さんからアドバイスをいただいて、そのアドバイスを基に再度討論を行ってと、参加した学生はとても充実した時間を過ごしています。

6月24日(金),午後から明日開催のオープンキャンパスの準備をしました.

本学では例年6月と7月の2回オープンキャンパスを開催しています.明日のオープンキャンパスは本年度の第1回目の開催となります.都市マネジメント学科のブースでは学科の教育や就職に関するパネルや,複数の研究室の研究内容などに関する展示を,本学科の在学生が紹介します.加えて天気が良ければ中庭で最新の測量機器の体験コーナーを運営する予定です.

3年前期「CE進路セミナーⅤ」のキャリア講話(総合建設業の話)で,仙建工業株式会社より佐々木崇人様と柏原章宏様,村上純一様にお越しいただき,総合建設業の仕事内容,その社会的重要性,学業の重要性と技術者倫理について実務の御立場や豊富なご経験からご講演を賜りました.誠にありがとうございました.

履修生からは,業務内容の詳細や業務に必要な資格,他社との連携,最新の建設技術,企業の特徴などについて質問が寄せられました.

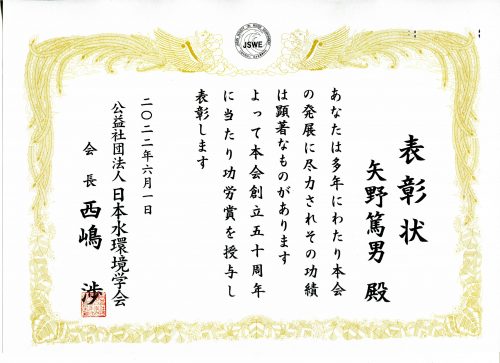

都市マネジメント学科客員研究員の矢野篤夫(ヤノトクオ)先生がこの度日本水環境学会より功労賞を受賞されました。

矢野先生は水環境学会東北支部の幹事を長年務め、2015〜2016年度は支部長として活躍されています。

おめでとうございます。

6月10日(金),1年生授業,CE進路セミナーⅠで専門概論(4) 計画系を実施しました.

今回は 泊 尚志 准教授が登壇しました.本学科ではCE進路セミナーと称して良き技術者の育成を目的に,技術者倫理を重要な軸にキャリア教育を継続的に実施しています.本学科ではエンジニアコースとプランナーコースとを設置し,2年生後期からより専門的な学修が可能となるように配慮しています.ただしどちらのコースで学修する事も等しく重要であり,本学科の学問的基盤となる土木工学についてはどちらのコースでもおおよそ網羅した学びが可能です.ここではプランナーコースに属する授業を多くご担当されている泊先生の軸足となる計画系分野について,広くお話して頂きました.

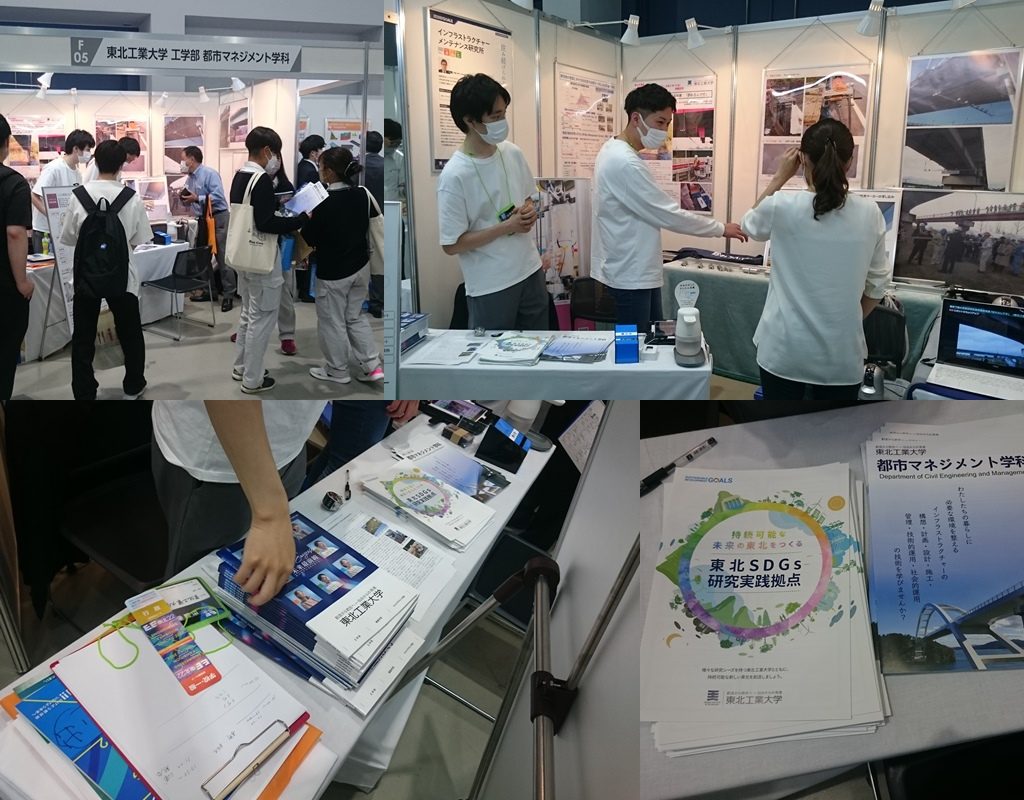

6月1日~2日(水~木),夢メッセ宮城で開催された,建設技術公開「EE東北'22」に本学科 小出 英夫 教授 及び 須藤 敦史 教授 がブースを出展しました.

EE東北は国土交通省 東北地方整備局が主催する建設技術の展覧会です.本学科はここ数年続けてブースを出展しており,本年度も小出研究室および須藤研究室の内容で研究成果の展示,および学科紹介の展示を行いました.主催者発表によると,2日間で約1万2千人の来場があった様です.研究成果の展示・説明に加えて,来場した高校生他への学科の紹介や,リクルート関連の情報交換なども実施しました.また本学科を卒業したOB・OBの方々の,多数の訪問を受けました.ご訪問して頂きました皆さま,どうもありがとうございました.

6月2日(木),3年生の授業,CE進路セミナーⅤでEE東北を見学しました.

建設技術公開「EE東北'22」は東北地方整備局主催の建設技術に関する展示会で,東北地方の建設会社・建設コンサルタントなどが新工法・新技術などを展示・情報交換するイベントです.関東地方整備局,近畿地方整備局ほか各地方整備局で同様なイベントが年に一度実施されており,本学科ではこれから就職活動が始まる3年生が,就活の参考になる様に毎年参加しています.今年は各会社のブースの展示からレポートを作成する課題が設定されていて,長くはない見学時間でしたが学生は色々と見学などしていた様です.会場の夢メッセ宮城と大学との往復は東北地方整備局様よりバスを出して頂きました.

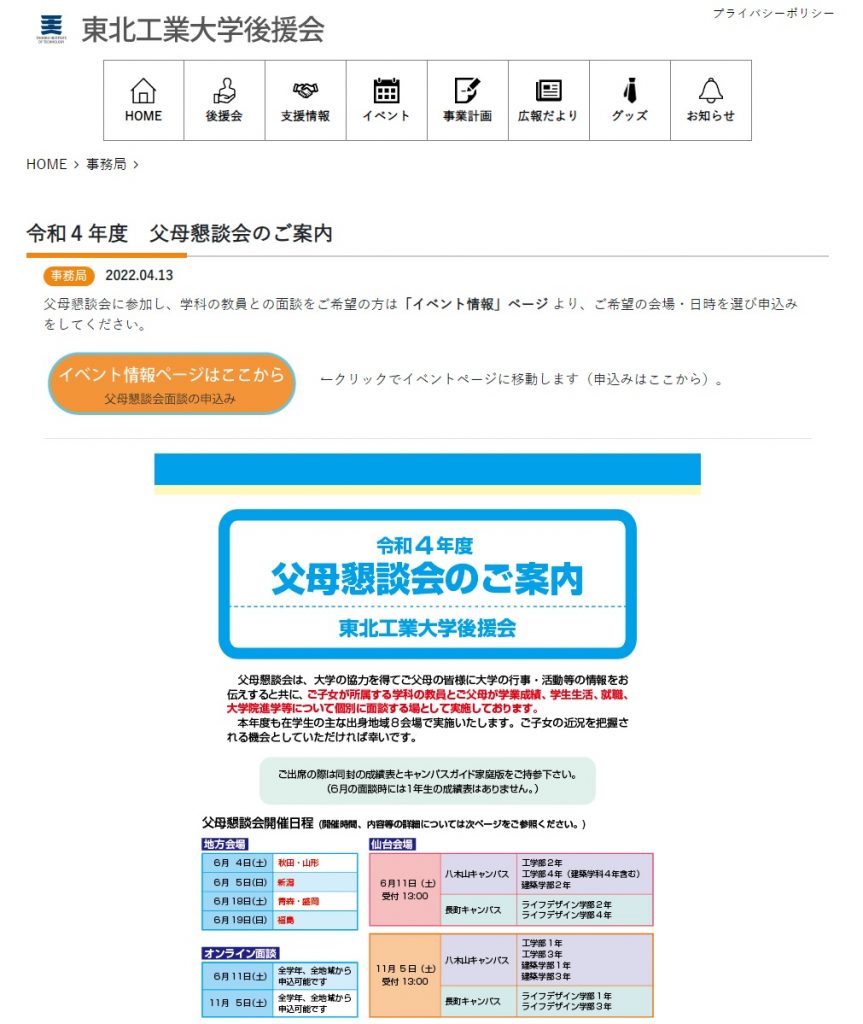

本年度も東北工業大学後援会主催の令和4年度父母懇談会が実施されます.6月4日(土)の秋田県支部,山形支部から,新潟,青森,盛岡,福島の地方会場,および6月11日には八木山キャンパス(仙台市)で開催です.オンライン個人面談も実施致します.下記の本学後援会のHPよりお申込みいただければと思います.

東北工業大学後援会「令和4年度 父母懇談会のご案内」