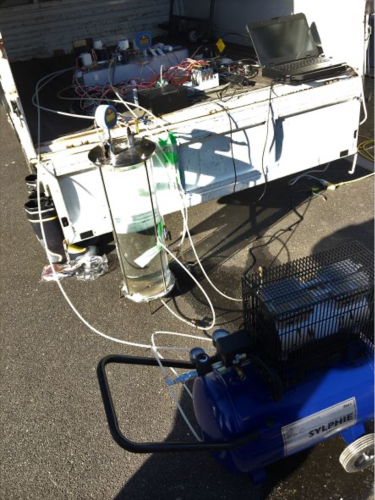

権研究室(地盤工学)では、共同研究「軟弱・改良地盤の耐震性能評価へ適用可能な繰返しプレッシャメータ試験法の開発」に関する現地実験を実施しました。

この現地実験は昨年9月に1回目に引き続き、今回が2回目となります。昨年9月に実施した1回目の現地実験で失敗に終わった地表面に近い軟弱砂質土層に、権研究室が開発した繰返しプレッシャメータ実験装置を適用して実験を行いました。今回は無事成功し、研究室の4年生が実験結果を分析しています。研究成果は2月に卒業研究として発表いたします。

<関連記事>

東北工業大学 工学部 都市工学課程 ウェブサイト~新サイト移行準備中~

権研究室(地盤工学)では、共同研究「軟弱・改良地盤の耐震性能評価へ適用可能な繰返しプレッシャメータ試験法の開発」に関する現地実験を実施しました。

この現地実験は昨年9月に1回目に引き続き、今回が2回目となります。昨年9月に実施した1回目の現地実験で失敗に終わった地表面に近い軟弱砂質土層に、権研究室が開発した繰返しプレッシャメータ実験装置を適用して実験を行いました。今回は無事成功し、研究室の4年生が実験結果を分析しています。研究成果は2月に卒業研究として発表いたします。

<関連記事>

本学科権永哲准教授(地盤工学)が11月30日(火)に山形県立米沢東高校にて出前授業を実施しました。今回の出前授業は「人工知能(AI)と建設事業」というテーマで、米沢東高校の生徒さん12名に100分間の講義を行いました。授業では、最近話題になっているAI技術について、画像認識、数値パターン認識などを実演しながらAIの基本概念を理解してもらい、さらにAI技術が建設分野でどのように活用されているかを「トンネルの崩壊危険度予測事例」を取り上げて説明しました。山形県立米沢東高校生徒さんのこれからの探求活動にお役に立つことを期待しています。

本学「地域連携センター」が開講している「地域未来学」に本学科の教員が登壇します。オンラインでの開放型講座となりますので、是非ご参加ください。皆様のお申込みをお待ちしております。

12月1日(水)

【講座27】15:30~16:30

「復興大学発の橋梁点検支援装置とコンクリートの引張強度の探求」

小出 英夫 教授(工学部 都市マネジメント学科)

復興大学「技術課題支援対象プロジェクト」により、2012年、「橋梁点検支援装置」の開発はスタート。そして、「診(み)れるんです」が完成し、2019年、国土交通省「点検支援技術性能カタログ(案)」に掲載されるに至りました。本装置の説明、及びコンクリートの長寿命化に関わる引張強度の試験方法に関して説明致します。

12月1日(水)

【講座28】16:45~17:45

「水による災害を減らすための種を蒔きませんか?」

菅原 景一 講師(工学部 都市マネジメント学科)

水に関する災害はなぜ起こるのか?”を出発点にして、近代的科学技術による災害の回避の考え方と方法、その限界について説明します。最後に”今後どのようにして水災害による被害を低減、回避していくことができるだろうか?”について考える”種”を蒔きたいと思います。

◆受講料:無料、ただし要事前申込み(11/29まで)

◆申込みはこちらから:https://www.rc-center.tohtech.ac.jp/mirai/lecture/chiikimiraigaku.html

「工大杜の会」は東北工業大学の土木工学科・建設システム工学科・都市マネジメント学科および大学院土木工学専攻の同窓会組織です。令和3年の春に定例役員会、秋に臨時役員会を開催し、会計、活動内容、会則の改正などについて話し合われました。また、役員改選も行われ新体制が発足し、新会長には舩山克也さん(20回生)が選出されました。

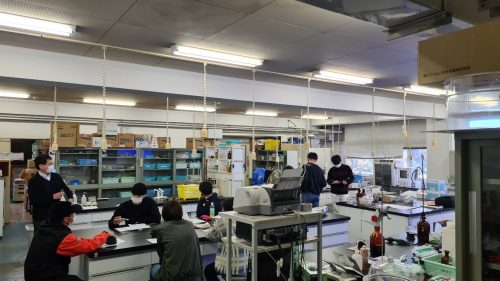

3年後期科目「都市マネジメント学研修1」では、4年前期に予定されている研究室配属に向けて、各研究室の研修内容や方針を体験する「研修体験」を実施しています。

「研修体験」は、配属を希望する研究室を2か所選んで体験する授業であり、3年生は教員からの研究紹介を始め、実験室で実験に参加したり、ディスカッションへの参加を通して各研究室での研修を体験します。また各研究室の4年生や大学院生とも交流する貴重な機会となっています。

10月28日から11月11日までの3週にわたり1回目の「研修体験」が実施され、来週からは2回目の研修体験が始まります。研修体験の結果を踏まえ、3年生は研究室の希望届を提出し、12月に仮配属され、希望の研究室で引続き研修を実施することになります。

11月10日、2年生の授業「鉄筋コンクリートⅡ」において、一般社団法人 プレストレスト・コンクリート建設業協会東北支部様による、「PC(プレストレストコンクリート)技術専門家派遣講座」を開催しました。当日は、東北支部技術部会副部会長の浅井宏隆氏(三井住友建設株式会社)より、PC構造の概要・歴史・紹介 等の講義が行われました。学生達も、鉄筋コンクリート(RC)のこれまでの学習内容と比較しながら、興味をもって受講していました。

中山研究室では仙台市内を流れる笊川(ざるがわ)の環境調査を行いました。笊川は名取川の支流で、太白山のふもとを水源とする延長12kmほどの河川です。この河川について上流域から下流域まで9地点で河川水を採水して水質分析を行います。またそれぞれの地点で、「自然なすがた」「豊かないきもの」「水のきれいさ」「快適な水辺」「地域とのつながり」の5項目について環境を評価します。これらの結果を踏まえて、環境改善に向けた提案・活動へつなげていきたいと考えています。

本学、研究技術センター・プロジェクト研究所の防災・減災技術の研究拠点として都市マネジメント学科を拠点とするインフラストラクチャーメンテナンス研究所が開設されました。

インフラストラクチャーメンテナンス研究所はインフラストラクチャーを対象として点検データに基づく劣化現象のモデル構築および劣化度の評価とその予測し、加えて最適な補修・改修戦略に関する維持管理事業におけるコスト最適化(縮減)やインフラストラクチャーの長寿命化を図ることを目的としています。

地域のニーズを取り入れ、産学連携による社会実装を目的としており、連携パートナーを募集しておりますので、ご興味のある方は、お問い合わせください。

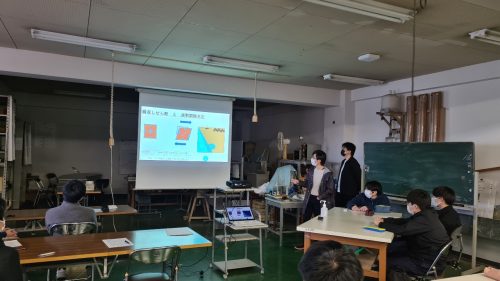

「都市マネジメント学研修I」は、4年次から始まる卒業研修を3年後期に拡張した科目であり、「卒業研修」と「就職活動」が科目のキーワードです。第3回の授業では、「4年生の就活体験談」を企画し、在学生先輩から自身の就職活動に触れながら、これから本格的に就活に取り組む現3年生の就職活動に役立つ情報を伝えてもらいました。この就活体験談に登壇した4年生は11名で、その内定先は建設会社・コンサルタント会社・運輸系会社・公務員・本学大学院進学となっております。内定先の紹介に始まり、志望理由やスケジュールを含む就活の全般的な流れ、そして就活全体を振り返っての良かった点・反省点、さらには就活のポイントや3年生に伝えたいことについて熱い体験談を話してもらいました。3年生はメモを取りながら先輩の話に真摯に耳を傾けていました。3年生の就職活動に役立つ情報がたくさん得られたことと思います。最後に、発表してくれた4年生の皆さん、卒業研究が忙しい中、後輩のためにありがとうございました。

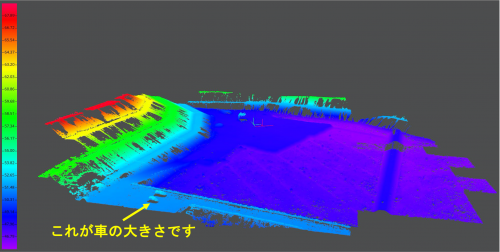

廃棄物埋立地では廃棄物が毎日搬入されて埋め立てられています。この埋立地を適切に管理するためには、埋め立てられた廃棄物の体積を求めることが必要になります。以前は、地上で測量を行い、そこで得られたデータを基に複雑な計算を行って体積を求めていました。中山研究室ではドローンを利用して、体積を求める方法について研究しています。ドローンを飛ばして写真を撮り、それを専用のソフトを用いて処理することによって地表の点の3次元データを得ることができます。このデータから、面積や体積を計算することができます。より正確に、より簡単に体積を求める方法について検討を進めています。