2024年7月14日(日)東北大学川内キャンパスで実施された 学都「仙台・宮城」サイエンスデイ2024に,「ドボクを体験 つよいぜ!!紙で橋をつくってみよう」のタイトルで出展しました.

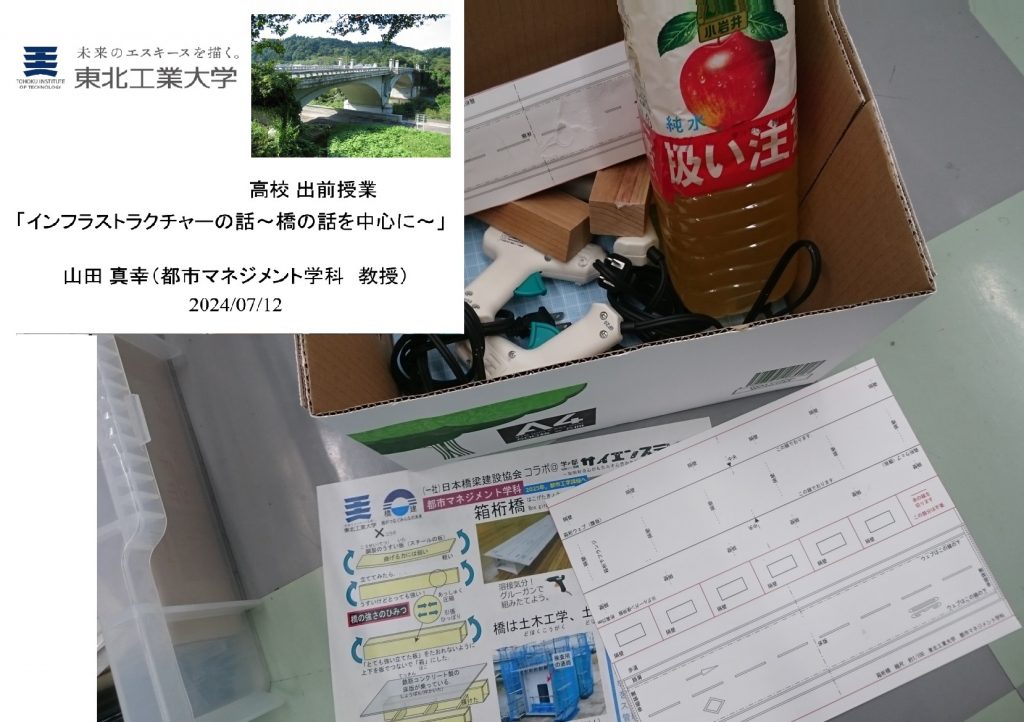

2015年度の初出展から7回目の出展になります.学生スタッフと(一社)日本橋梁建設協会 東北事務所の方々にご協力頂きました.グルーガンで作る橋のペーパークラフトです.うまく作ると1.5リットルのペットボトルが余裕でのります.今年はハイペースでお客さんに来て頂き,初めて竣工数が200橋を超える大盛況でした.リピーターの方,建設関係の方,土木ファンの方などから色々と声を掛けて頂きました.お越し頂いた皆さま,出展にご協力頂きました皆さま,どうもありがとうございました.

2024出展プログラム ドボクを体験 つよいぜ!!紙で橋をつくってみよう

(一社)日本橋梁建設協会