現在も公務員の2次募集が続いている状況ではありますが

10月も終わりますので、今年度の4年生、修士(1,2年)の公務員の合格状況をお知らせいたします。

国土交通省 4名

岩手県 1名

秋田県 1名

山形県 1名

宮城県 1名

青森市 2名

盛岡市 1名

宮古市 1名

奥州市 1名

山形市 1名

角田市 1名

柴田町 1名

労働基準監督署1名

合計 17名(同一人物の複数合格を含む)が合格しました。

単純に就職希望者数98名に対する割合にすると17.3%

複数合格者を除いても12.2%

当初の公務員志望者に対する割合にすると80%の合格率です。

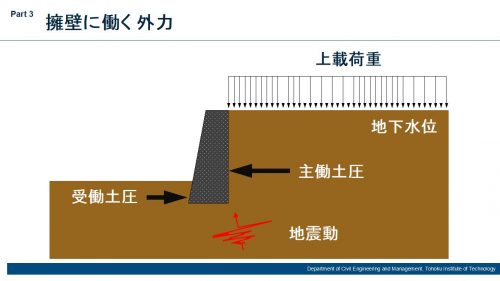

土木系職員の募集数は他の技術系職員と比較して多くなっています。

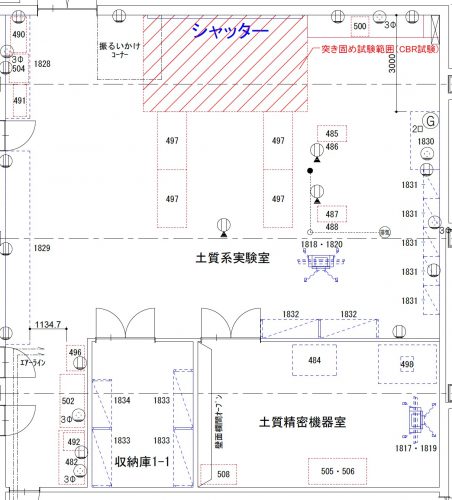

都市マネジメント学科は土木系の学科ですので

公務員を目指す学生にとっても有利な学科になっています。

参考:R4年度宮城県職員 採用試験・選考考査申込・実施状況

https://www.pref.miyagi.jp/documents/39606/r041006-r4moushikomijoukyou.pdf

内定者の声(2021年度修了卒業者,本年度は準備中)