菊池研究室のメンバーが、課外活動として参加している「交通を考える研究会」(NPO法人まちづくり政策フォーラムの研究会の1つ、通称:交通研)では、仙台駅西口のバスプールをお借りしてポスターを掲示しました。2020年度の交通研の活動を通して、コロナ禍における公共交通の安全利用についてまとめています。このポスターは10月下旬頃まで掲示予定です。バスプールに行く際はぜひご覧ください!

▶交通研Facebookはこちら

東北工業大学 工学部 都市工学課程 ウェブサイト~新サイト移行準備中~

菊池研究室のメンバーが、課外活動として参加している「交通を考える研究会」(NPO法人まちづくり政策フォーラムの研究会の1つ、通称:交通研)では、仙台駅西口のバスプールをお借りしてポスターを掲示しました。2020年度の交通研の活動を通して、コロナ禍における公共交通の安全利用についてまとめています。このポスターは10月下旬頃まで掲示予定です。バスプールに行く際はぜひご覧ください!

▶交通研Facebookはこちら

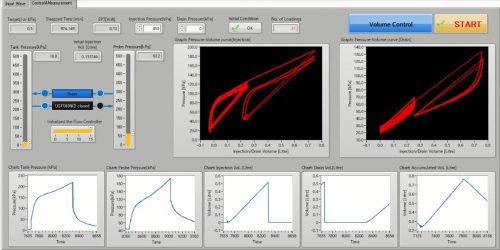

権研究室(地盤工学)では、「軟弱・改良地盤の耐震性能評価へ適用可能な繰返しプレッシャメータ試験法の開発」の研究活動の一環として、9月16-17日に現地実験を実施しました.

研究課題名が長くて難しそうにみえますが、簡単に説明するとこの研究では、一定深度の地盤に風船のようなゴム膜(これを、プレッシャメータと呼びます.下の写真を参照)を挿入し、その中に水を注入・排水させることで繰り返して地盤にせん断力(地震力に相当)を発生させ、液状化に対する地盤の耐震性能を評価しようとしています.権研究室も共同研究者として、複数の大学・研究所・企業で構成されているこの研究グループに参加しています.

権研究室では、新しい繰返しプレッシャメータ試験法の考え方に基づき、昨年度からハードウェアとソフトウェアを同時に開発しました.まだ、様々な側面で改善の余地がありますが、室内・現地試験を実施しながら一歩ずつ前に進んでいます.

今回の現地実験では、最深GL-7.30mまでプレッシャメータを設置し、粘土層・砂層に地震力を発生させる実験を行いました.この研究に参加している権研の4年生2名も同行しました.次回の現地試験に備え、今回の実験のデータ整理、システムの改善、さらに室内での検証を実施する予定です.

菊池研究室のメンバーが、NPO法人まちづくり政策フォーラムの研究会の1つである「交通を考える研究会」(通称:交通研)と協同で制作した「地下鉄・バスで、安全にお出かけ【るーぷる仙台編】」動画を公開しました。コロナ禍で公共交通の利用に不安を抱いている人もいると思います。でも、きちんと対策をすれば感染リスクは小さくできます。みなさんも「るーぷる仙台」で仙台観光してみましょう。なお本動画の制作にあたっては、東北大学大学院医学系研究科の吉田眞紀子先生(感染症疫学等が専門)からご助言などを賜りました。

菊池研究室のメンバーが、NPO法人まちづくり政策フォーラムの研究会の1つである「交通を考える研究会」(通称:交通研)と協同で制作した「地下鉄・バスで、安全にお出かけ【るーぷる仙台編】」動画を公開しました。コロナ禍で公共交通の利用に不安を抱いている人もいると思います。でも、きちんと対策をすれば感染リスクは小さくできます。みなさんも「るーぷる仙台」で仙台観光してみましょう。なお本動画の制作にあたっては、東北大学大学院医学系研究科の吉田眞紀子先生(感染症疫学等が専門)からご助言などを賜りました。

【関連のお知らせはこちら】地下鉄・バスで、安全にお出かけ〜消毒は20秒かけて編

▼▼▼動画はこちらからご覧ください▼▼▼

中山研究室では、矢野篤男客員研究員の協力を得て「人工湿地」についての研究を継続して行っています。「人工湿地」とは、処理対象の廃水を、目的とするレベルにまで浄化できるように設計し、製作した人工的な湿地です。その特徴としては省エネルギー、低コスト、自然な景観や生物の生息場を与えることなどがあげられます。梅雨が明けた7月16日には仙台市青葉区愛子にある実験施設に行き、サンプリングや植物の計測を行いました。この実験施設では廃棄物最終処分場から流出する浸出水を人工湿地で処理する実験を行っています。学生も卒業論文のデータを得るために暑い中ですが真剣に取り組んでいました。

近藤研究室では、4年生の卒業研究として「市道あすと長町環状線」の歩道における自転車と歩行者の利用実態調査を7月から開始しました。

この歩道は現在、自転車と歩行者が通行できますが、概ね2~3年以内に車道側に自転車が通行するための整備が行われる予定です。

整備前(今年度)と整備後(2~3年後)を比較することによって、通行量の変化や整備の効果を明らかにすることがこの研究の目的です。

将来的に、安全安心な歩道環境づくりに向けた提案に繋げていきます。

本日キャンパス見学会を開催しました。都市マネジメント学科では、6月のオープンキャンパスの企画に引き続いて、学科の教育実験施設である土質実験室と水質実験室の2つを公開しました。

今月末のオープンキャンパスでも、土質実験と水質実験の展示を行いますので、是非都市マネブースにお立ち寄りください!

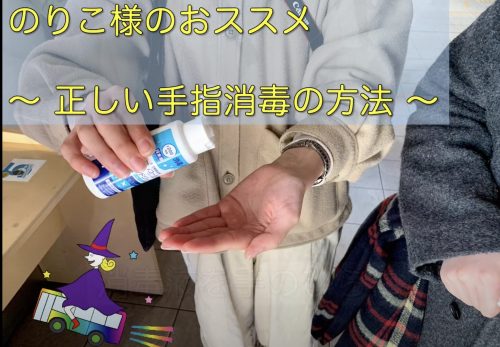

菊池研究室のメンバーが、NPO法人まちづくり政策フォーラムの研究会の1つである「交通を考える研究会」(通称:交通研)と協同で制作した「地下鉄・バスで、安全にお出かけ【消毒は20秒かけて編】」動画を公開しました。制作にあたっては、東北大学大学院医学系研究科の吉田眞紀子先生(感染症疫学等が専門)からご助言などを賜りました。

▼▼▼動画はこちらからご覧ください▼▼▼

仙台市では地域の実情に応じた公共交通の利用促進を図るため,路線バスの沿線住民を対象としたモビリティ・マネジメント(MM)事業をすすめています.菊池研究室と泊研究室では,このMM事業を継続的に支援しており,本年は12月5日と12日に開催された「バスの乗り方教室」(小学生のお子さんを持つ親子を対象)の企画・運営に携わりました.当日は各研究室所属の大学院生・学生がお手伝いも行いました.

菊池教授が会長を務める「仙台市交通政策推進協議会」がこのたび「せんだい都市交通プラン(中間案)」を取りまとめました。これに関連し、市民参加イベントを開催します。ご関心おありの方は、どうぞご来場ください。