1月9日(金),栃木県でご活躍されている本学科OB吉成 克弘 様(S62卒),吉澤 秀樹 様(H7卒)のご訪問を受けました.創立50周年資料室で応接いたしました.

創立50周年資料室には現存するすべての卒業アルバム等記念のものを展示しております.今後もこれらの品を充実してゆく予定です.機会がございましたらぜひご覧下さい.

東北工業大学 工学部 都市工学課程 ウェブサイト~新サイト移行準備中~

東北工業大学都市工学課程からのお知らせ

1月9日(金),栃木県でご活躍されている本学科OB吉成 克弘 様(S62卒),吉澤 秀樹 様(H7卒)のご訪問を受けました.創立50周年資料室で応接いたしました.

創立50周年資料室には現存するすべての卒業アルバム等記念のものを展示しております.今後もこれらの品を充実してゆく予定です.機会がございましたらぜひご覧下さい.

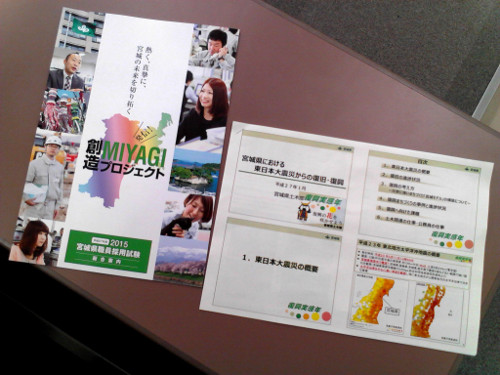

1月8日(木),地域構想研修I・都市工学研修I(3年生対象)にて宮城県の亀井様,吉田様,千葉様(本学科OB),平塚様をお招きしてお話を聴きました.

「宮城県における東日本大震災からの復旧・復興」と題してご講演頂き,県の現状や今後について聴きました.また宮城県土木部や公務員の仕事の紹介等していただきました.

まさに今,第一線で活躍している方のお話をうかがえる貴重な機会でした.また東日本大震災で大きな被害を受けた東北地方には,土木でするべきことがたくさん有る,ということが改めて実感できたご講演でした.どうもありがとうございました.

宮城県白石高等学校,写真部顧問の江口先生から受賞者のコメントと賞状伝達式の写真を頂きました.本年度の高校生フォトコンテストは同校3年生・高橋 大悟さんの作品が最優秀賞に輝きました.同校からは1年生の佐藤 寛輝さんと,同じく1年生の鈴木 把瑠香さんが優秀賞に入選しました.おめでとうございます,またご応募ありがとうございました.

東海大学山形高等学校,写真部顧問の播磨 由香里先生から受賞者のコメント等をいただきました.

同校からは3年生・遠藤 裕人さんが学長賞に,3年生・岸 裕也さんが優秀賞に,そして1年生・佐々木 桃子さんが佳作に入選しております.おめでとうございます.またご応募ありがとうございました.

高校生フォトコンテスト2014の入賞作品を公開致します.

12月9日に審査会を行い,19点の入賞作品を選出いたしました.今回は「我がまちの土木施設」をテーマとして,皆さんの身近な土木工学関連のものの写真を募集したところ,〆切までに全国各地からたくさんの応募がありました.どうもありがとうございました.

今回から写真家の大坂 猛先生を審査員に迎えましたが,専門家の視点からのコメントや指摘には大変面白いものがありました.また土木工学を扱っている都市マネジメント学科の視点からも面白い切り口の写真があり感心しました.

これをきっかけに,私たちの生活を支える土木施設,さらにはそれを支える人々の知恵や営みを考えて頂ければ幸いです.

応募していただいた全ての作品を本学の八木山キャンパス食堂の展示スペースで2015年1月末まで展示しています.お時間がある方はぜひご覧になってください.

東北地方太平洋沖地震の調査報告レポートとして,以下を追記しました.

近年、社会インフラの老朽化問題への関心が高まっており、道路・橋・トンネル、上下水道などの修理・改築が全国的に課題となっています。

この度、地下に埋設されている既存の下水道管を開削しないで水を流しながらリニューアルできる工法の「SPR(Sewage Pipe Renewal)工法」を、実際の施工で使われる機材と模擬管を用いてデモンストレーションすることになりました。

興味のある方はぜひ参加してください。

日時:平成26年12月2日(火)13:00~14:30

場所:東北工業大学 八木山キャンパス 6号館3階 632教室

概略説明の後、第4駐車場脇でデモ施工を行います。

本学WEBサイト 本学都市マネジメント学科学生がSPR工法のデモンストレーションを見学しました

最新の下水道管路更生技術に関する特別講演・デモ施工が実施されました

2014年11月12日公開