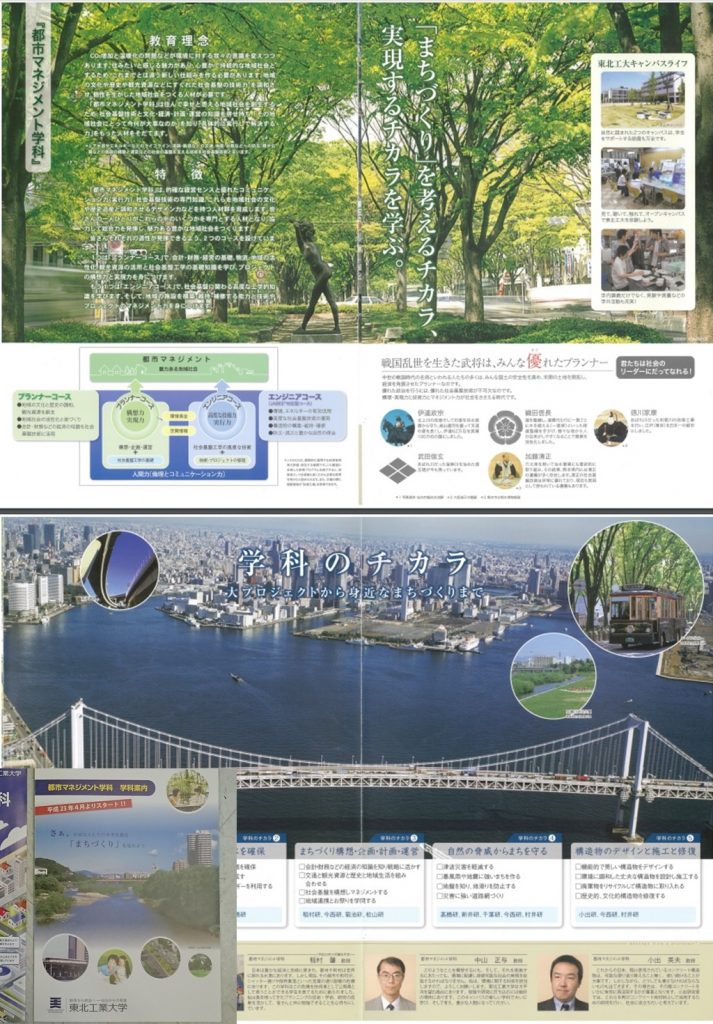

八木山キャンパスの色々な建物で工事が進んでいます.7号館の片付け作業中に,本学科創設時のパンフレットが発見されました.保護して先のポスターとあわせて電子データ化しました.

本学科は平成23年(2011年)に前身の建設システム工学科から都市マネジメント学科に改組しました.前身は土木工学科で学科創設は1967年までさかのぼります.学科創設からは56年目となります.

※内容は2011年当時のものです.

東北工業大学 工学部 都市工学課程 ウェブサイト~新サイト移行準備中~

東北工業大学都市工学課程からのお知らせ

八木山キャンパスの色々な建物で工事が進んでいます.7号館の片付け作業中に,本学科創設時のパンフレットが発見されました.保護して先のポスターとあわせて電子データ化しました.

本学科は平成23年(2011年)に前身の建設システム工学科から都市マネジメント学科に改組しました.前身は土木工学科で学科創設は1967年までさかのぼります.学科創設からは56年目となります.

※内容は2011年当時のものです.

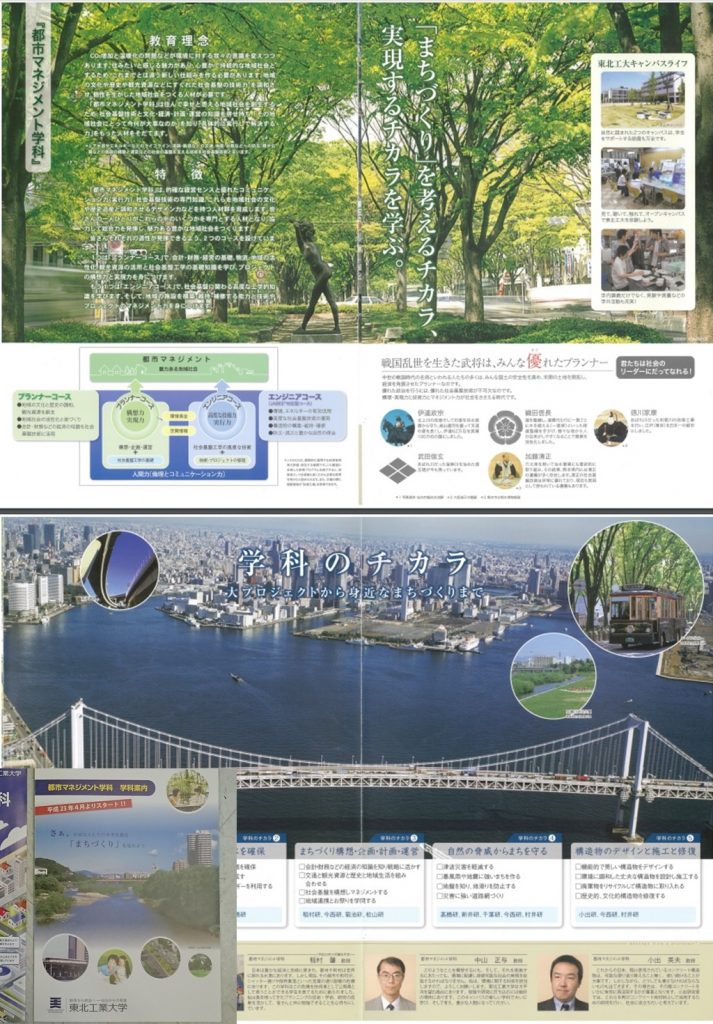

2020年3月に土木工学専攻、博士(社会人)後期課程を修了された禿 和英さん(㈱建設技術研究所)が、2022年11月30日から3日間開催された「*第38 回寒地技術シンポジウム(一般社団法人北海道開発技術センター主催)」において発表した学術論文「北海道におけるトンネル維持管理のための劣化予測について CTC22–I–018」で、寒地技術賞(計画部門)を受賞されました。

この研究は本学における持続可能な未来の東北をつくる東北SDGs研究実践拠点、インフラメンテナンス研究所(防災・減災技術研究拠点)と関西大学および東京都市大学との共同研究です。(教授 学科長 須藤敦史)

*寒地技術シンポジウムは、積雪寒冷地における多様な技術や文化に関する情報交流、北国・雪国の魅力的な生活文化の構築と、持続可能な地域づくりに寄与することを目指し、1985年開催以来、北国・雪国において培われてきた技術と知恵を結集する情報交換の場として、多様化する課題やICTなど新たな技術の発展に大きく寄与しています。

12月7日(木),2年生向け授業の鉄筋コンクリートIIでPC技術専門家派遣講座を実施しました.コンクリートに鉄筋を組み合わせた鉄筋コンクリートは建設分野で古くから用いられる代表的な部材・構造ですが,その一つの使い方にプレストレストコンクリートと緊張材を組み合わせる手法があります.今回はこれらを用いて橋梁などの社会基盤構造物を製作する方法やその特徴などについて,プレストレスト・コンクリート建設業協会様から講師の方をお招きして講義して頂きました.ありがとうございました.

12月6日(水)は卒業アルバムの撮影日でした.例年日にちを決めて,プロカメラマンに研究室の集合写真や個人写真を撮影して頂いています.午前中はあいにくの雨でしたが,午後には日が差す天気となって,屋上などで撮影した研究室もあった様です.学科の50周年記念室には歴代の卒業アルバムが集められています.来年3月末にはその中に1冊加えられる予定です.

12月6日午前,高校生のキャンパス見学の対応をしました.これは入試広報課の主催で本学の模擬授業や施設見学などを高校生向けにまとめてスケジュールして提供するもので,今回は実験設備の公開として,河井 正 教授 が担当しました.河井先生がご担当する土質実験室で,パネルや動画を見せながら地盤関係の研究や,その社会的な役割などについて説明しました.なかでも動画は,実際に生じたがけ崩れの様子を変状発生の初期からとらえた物で,なかなか見られない貴重なものでした.災害対応などは都市マネジメント学科が,広く,大きく携わっている分野です.少しでも興味を持って頂ければ幸いです.

12月6日(水)2講時,2年生向け授業,CE進路セミナーIVでキャリア講話を実施しました.本授業は良識と倫理観をもった建設技術者を育成する目的で,1年次から継続的に実施しています.

今回は建設コンサルタントでご活躍されている方を外部講師としてお招きし,業務の内容やご経験,仕事のやりがいなどについてご講話頂きました.ありがとうございました.講演後の質疑応答では直接質問が出るなど関心の高さがうかがえました.この後もシリーズとして他業種の外部講師をお招きして実施します.

12月5日(火),4講時,2023年度業界研究会を実施しました.本会は都市マネジメント学科主催で毎年実施しているもので,授業の一部として建設業界のご担当者にお越し頂き,就活関連の情報などをレクチャーして頂くものです.来年早々には3年生の就職活動の動きが活発になってゆきます.本会が学生のキャリア選択の一助となればよいかと思います.ご参加頂きました皆さま,どうもありがとうございました.

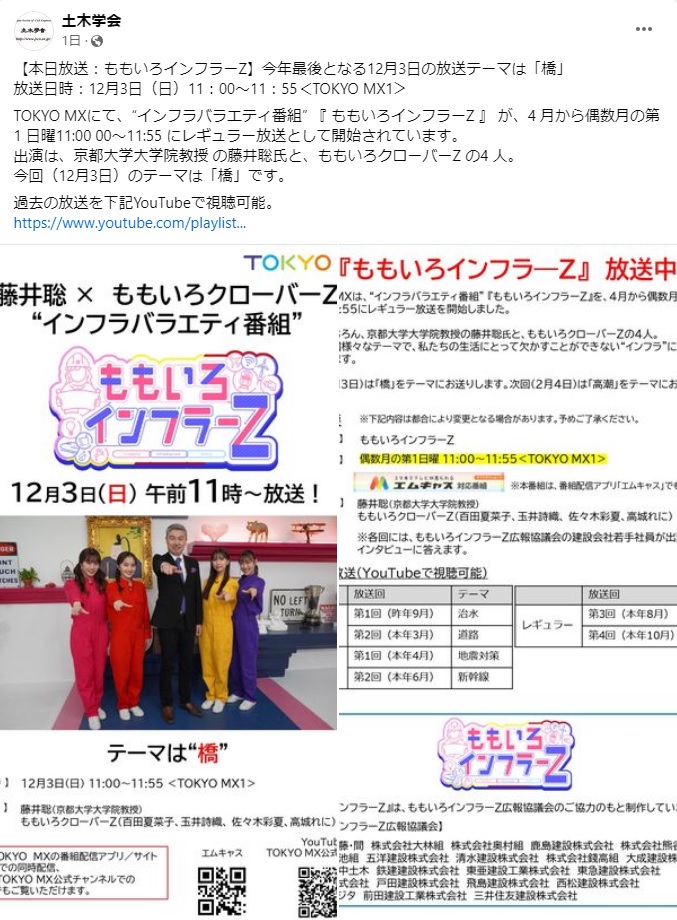

土木学会 応用力学委員会,日建連様他より 表題のテレビ番組の情報を頂きました.私達の分野の歴史や現在の問題,その解決方法などが網羅された土木系学生必見の番組だと思いました.過去の放送はYouTubeで視聴可能です.

土木学会 土木広報センター

TOKYO MX ももいろインフラ―Z

12月1日(金)、近藤祐一郎教授が岩沼市立岩沼西小学校の4年生を対象に出前講座を実施しました。出前講座は宮城県こども環境教育出前講座の枠組みの中で実施されました。

講座のタイトルは「外国のECOなまちづくり 〜外国の事例を見て、日本のまちを考える〜」です。講義においては、近藤先生が世界各国で撮影した事例写真を紹介した上で、児童はクイズに挑戦しました。児童は楽しみながら「ECOなまちづくり」について学習しました。特に、香港のプラスチックでできた紙幣については、児童が興味津々な様子で実物を手にする様子が見られました。

本科では宮城県や仙台市と連携しながら、今後も環境や防災について出前講座を実施していきます。

11月29日(水),2年生向け授業のCE進路セミナーで,震災遺構 荒浜小学校 の見学を行いました.CE進路セミナーは良き技術者を育成する事を目的に,1年生から3年前期まで継続的に実施される授業で,例年2年次には見学会を実施しています.

今回は本学からバスで若林区の荒浜小学校に行きました.見学した2年生は,2011年3月時点で小学校1年生,2年生になる直前の春とのことです.この年代になると震災の具体的な記憶に乏しくなる様で,テレビ等で見たことはあるが,実際に被災した建物などを見た事は無い学生が大半でした.これは教員としては少し驚きの事象でしたが,確かに言われてみれば本学科への進学の動機が大震災という学生は減っています.本学は仙台に立地していますので大震災の経験は極身近な物として存在しているといった意識でしたが,少しその考えを改めるべきと思った出来事でした.

最終的には誰も直接体験した人がいなくなるのは事実で,そのためにもこのような教育の機会は大切にするべきだと思いました.

見学会では2班に分かれて,震災当時の荒浜小にゆかりのあるスタッフの方々に,館内や当時の状況などについて説明して頂きました.どうもありがとうございました.

震災遺構 仙台市立荒浜小学校